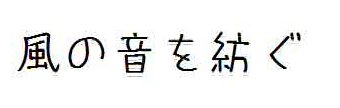

怒りの香りを纏う

目を閉じれば風が。 仰ぎ見れば空が秋だよと羊雲を連れてやってくるんだ。

川面の灯りは優しい リガ 2015.05.08 22:35

川面から吹く風は霧雨を運んで、しんと足先に冷えが忍び寄ってくる。乗り換えを待つ間にも陽はとっぷり暮れてしまい、柏尾川に映り込む灯りをぼんやり眺めながら背中とか頭の上とか、身体に抱えていた怒りのトゲが、秋の足音でいっきに落ちていくようだ。張りつめていた気持ちをどうやって緩めたらいいのか加減がわからないほど。

お昼を終えると気持ちよさそうに母は眠る。妖精のように気配をなくして、そっと薄く消えていくことを目論んでいるに違いなく、まったくに無防備、のんきに眠ってる。

買い物と料理だけで、掃除はルンバが、洗濯機は選んで洗って乾燥までしてくれる。実家の日帰りはゆったりとしたものになって、ゆとりがどれほど心に優しさを働きかけるのか…まさに働き方改革で、これは弟の活躍、AI家電導入は必須であったことを自分の身体で知ったわけです。

で、のんびり爪なんか切ってるわけです。爪を切るのは難しい。気をぬくと皮膚を傷つけてしまいそうで、のんびりのんびり研ぐように爪ヤスリで削る。父も覗き込んで「ツメ切ってもらってるのに起きないなんて、そんなに眠たいのかなぁ」なんて、先週まで言い争いをしていたことが嘘のような柔らかな空気にわたしはすごく戸惑ってしまった。帰りがけに何度も何度も「気をつけて帰って」と父が言うものだから、ふいに涙がこぼれそうになって逃げるように帰ってきてしまった。

ショートステイを過ごすようになってから母は私と過ごしたパリで買ってきたポーチを寝る時ですら手放さない。何故だかぱんぱんに膨らんでいるので開けてみると「帰る」「帰りたい」「娘に、息子に連絡して欲しい」…ショートステイ先で書かれたメモは、もはや母の字ではなくなってしまって、こどもの手紙のように稚拙。

でも、それがかえって胸に響く。

良かれと思ったことは誰のため?…誰が正しいって?…でも私も弟も父も、それぞれに母を思い、私たち家族のために、ただただ一生懸命だったのです。

沸騰するほど怒ったことなど人生初めてのこと。怒りをぶつけて、アクセル吹かし過ぎて、ひとり相撲だったに違いなく…「正しさ」をひけらかして言葉で殴るわたしのなんて傲慢なこと。

怒りは香るのだろうか…

「茨木の詩にときおり出入りする『怒りが香る』あるいは『香りつつ怒る』」…という彼女の詩を評した一文

滑稽に思えることまでもしてしまうこともある。ぶつかりあって、どうにかしようと空まわりしたり、持って行き場のない気持ちを、地響きのように重い怒りを纏うように香らせている時もある。人は肝心なところで不器用だ。

「人間には行方不明の時間が必要です。なぜかはわからないけれど、そんなふうに囁くものがあるのです」(‥行方不明の時間)茨城のり子

はじめて読んだ時、涙がこぼれる。レモンドロップの香りと甘さと虹の残像。優しさがあふれていて。

わかってもらえないこと、元には戻らないこと、なんて人生のどこにでも転がっている。諦めたくはないけれど、どうにもならないその時に心の隅に怒りを住まわせるのも必要で、それがエネルギーになることもある。だからって今の私の心に壁があることを正当化するわけじゃなくて、自由になれない何かをつくってる自分を変えていかなきゃとわかってる。

わたしだけの未来に橋をかけて繋がりを求めるのなら。

夕空に一瞬、ふわりと。怒りが抜けたら気も抜けて。旅から戻って酷い風邪をひく。夜中咳が止まらずに明け方まで。眠っているような、いないような